ブログ記事一覧Blog

良い医療の提供のために MBS1

2024.02.17

海峡マラソンを目指し、中間目標としての3月の福岡でのハーフマラソンが近づいてきており、完走できるか少しずつ不安になってきています。スタッフ数名と一緒に参加するので、お揃いのクリニックTシャツを作製することにして更にモチベーションを上げています!!🔥

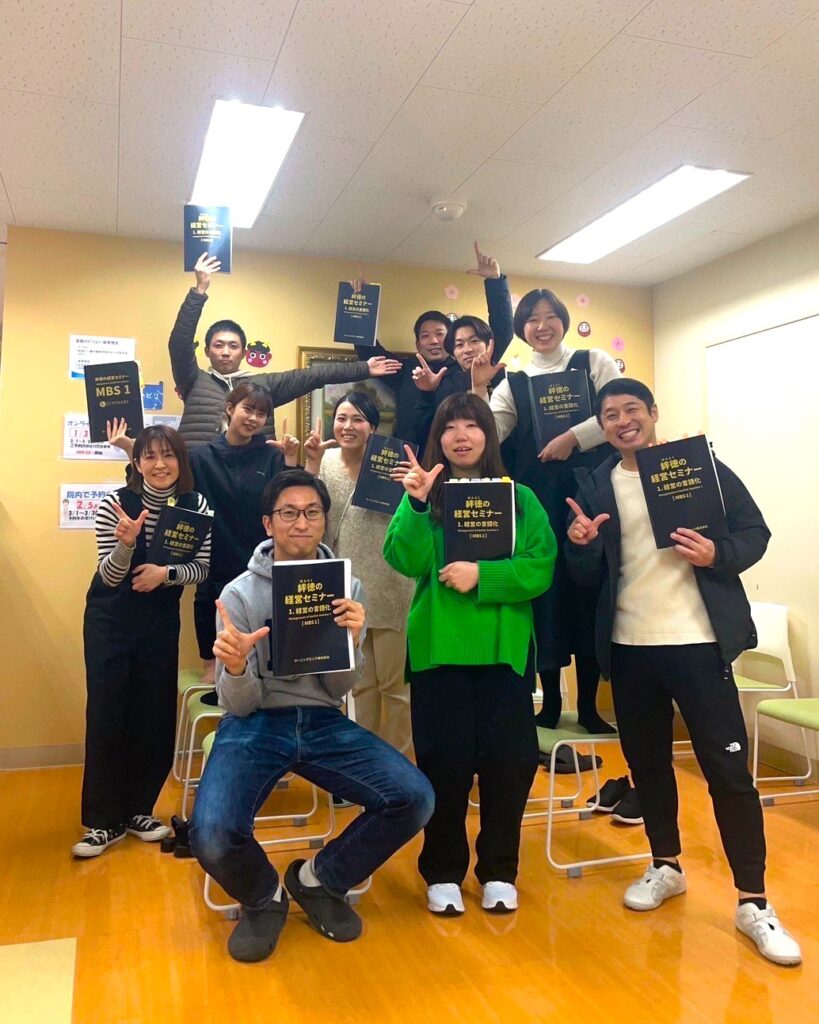

この度は2/6-2/8まで休診を頂き、スタッフと朝の9時から19時まで3日間セミナーを受講してきました。普段の仕事中ではなかなかここまで時間をとって共同学習や話し合いが出来ないので貴重な時間でした。

患者様はどのようなことを当院に求めているのか、どのように患者様に当院の医療を正しく提供できるか、必要性を伝えられるかなど、全員で患者様をより良い未来に向かってリードしていくための話し合いが出来ました。

また昼休みは出前をとり、みんなでわいわい話しながらプライベートの話などでも盛り上がりました。

私にとっては、スタッフのみんながどのようなことを普段考えていて、どのようなことで笑うのか、どのようなことで悩んでいるのかなども知れる本当に貴重な時間となりました。

患者様はもちろん、スタッフも幸せにしていくために日々成長・挑戦を続けていきます!!

産前産後セミナーに参加してきました

2024.02.14

こんにちは!理学療法士の伊藤(杏)です。

2月11日、12日に開催された「リンクBASICセミナー」に参加してきました!講師は下田真太郎先生と愛下由香里先生でした。お二人ともウィメンズヘルス分野で活躍されてる先生です!様々な産前産後を中心とした事業に携われており、私と同じ1日24時間で過ごしているのだろうか‥?と、本気で思いました。

初の高知県でした!可愛いアンパンマン号に乗って綺麗な海を見ながら癒されていましたが、途中で少し揺れの激しい部分がありしっかり酔いました!(笑)

今回は産前産後を中心としたセミナーでした。産前産後でよく聞かれる腰痛や肩痛、膝痛に対しての評価や治療、さらには育児動作の指導まで幅広く学ぶことができました。インナーマッスルである腹横筋や骨盤底筋の収縮は産前産後に限らず大事な筋肉ですが、なかなか収縮させられず‥(笑)受講生同士で治療し合ったり、楽しく勉強することができました。

またセミナーの中で妊娠中や出産後のみでなく、それよりも前から将来の健康のためにできることはたくさんあると感じました。「正しいことをちゃんと知る」ということはとても大切ですし、医療者としてちゃんと発信し伝えていくことの重要性も再確認できた2日間でした。

妊娠中や産後の不調はよくマイナートラブルといわれますが、決してマイナーではないと思います。ただでさえ大変な育児を、痛みを抱えながら行うのはもっと大変なことだと思います。産前から鍛えておくことで産後のトラブルを減らすこともできます!

少しでも妊婦さん、産褥婦さんの手助けができるようにもっと勉強していこうと思います!(まずは自分のインナーマッスルから鍛えます!(笑))

第18回地域合同勉強会

2024.02.04

こんにちは!理学療法士の野間です。立春を迎え、暖かい日々が待ち遠しいこの頃、皆様はいかがお過ごしでしょうか。

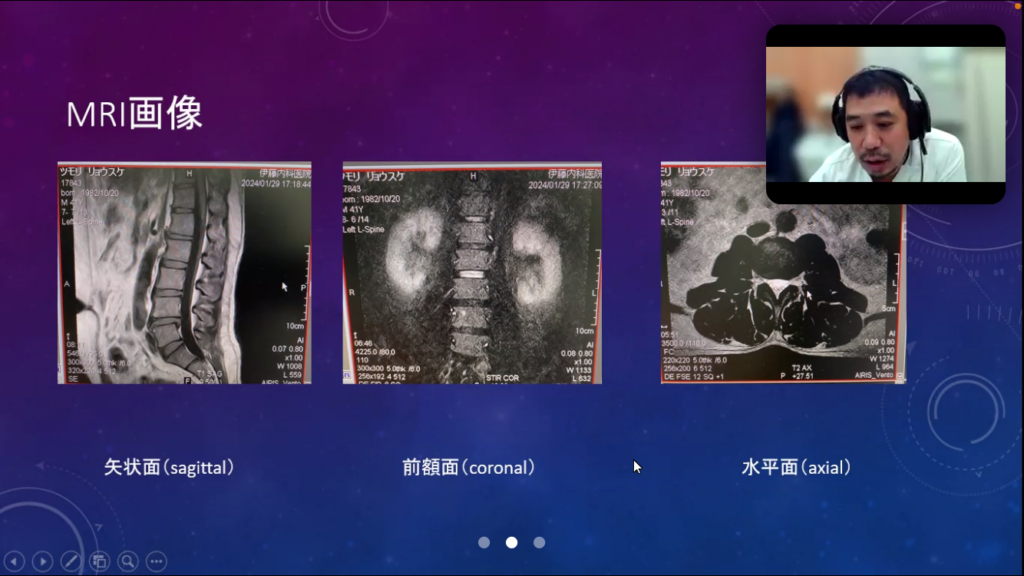

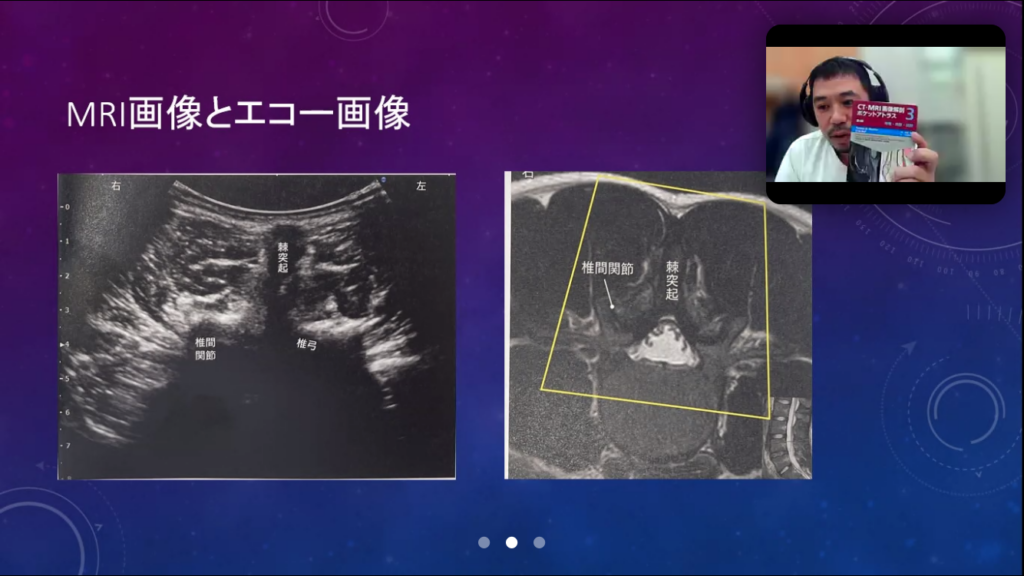

さて、2月2日に地域合同勉強会を開催しました。テーマは『運動器疾患の画像の見方』で、講師は地域合同勉強会の発足から参加していただいている、伊藤内科医院の理学療法士の津守先生が担当しました。

今回は主にMRIやエコー画像の見方を講義していただきました。地域合同勉強会では初の試みとなるzoomを利用して、クイズ形式も用いながら楽しく学ぶことができました!私自身画像診断を苦手とするところはありますが、以前よりもMRI画像の見分け方のスキルが格段に向上したと思います。次回の講義もよろしくお願いします。ありがとうございました😊

次回の地域合同勉強会の日程は2月16日(金)の予定です。ご興味のある方は当院のメールアドレス【tsutsuiseikei0101@gmail.com】までご連絡ください。まだまだ参加者募集中です!みなさんと勉強する日々をお待ちしております!

第17回地域合同勉強会

2024.02.02

こんにちは、理学療法士の椿です!

早いものでもう1月も過ぎ、節分の季節になりましたね(^^)

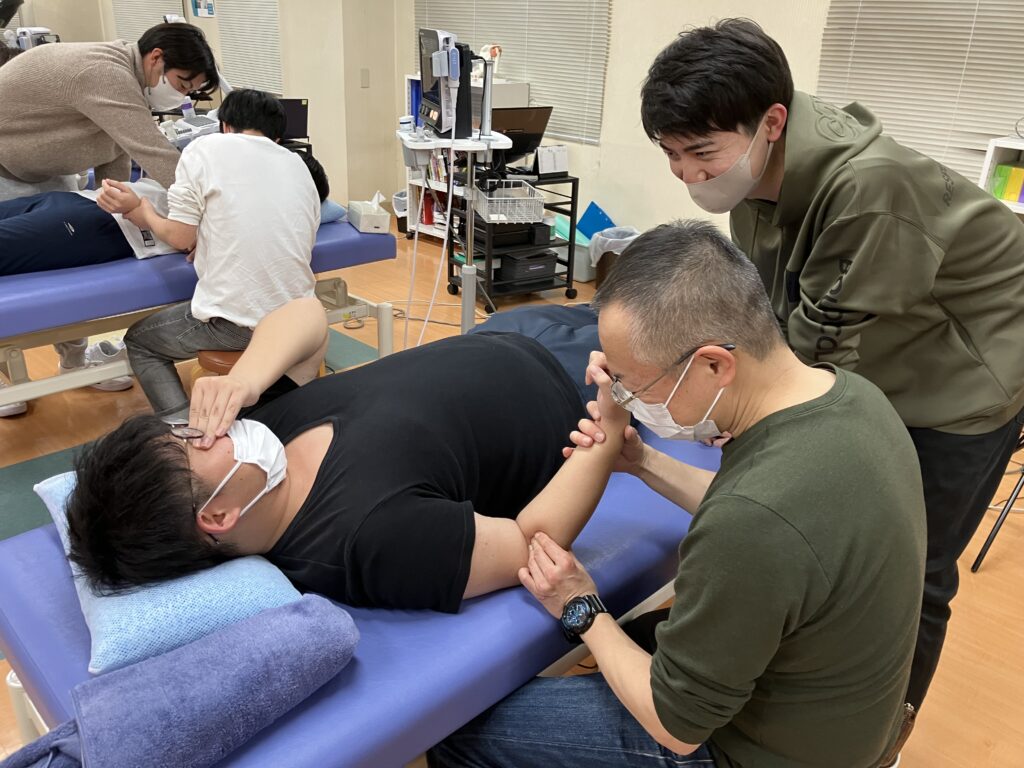

さて、1月30日に当院にて地域合同勉強会を開催いたしました。テーマは『肘、前腕の評価と治療 パート2』で講師は当院理学療法士の伊藤が担当しました。

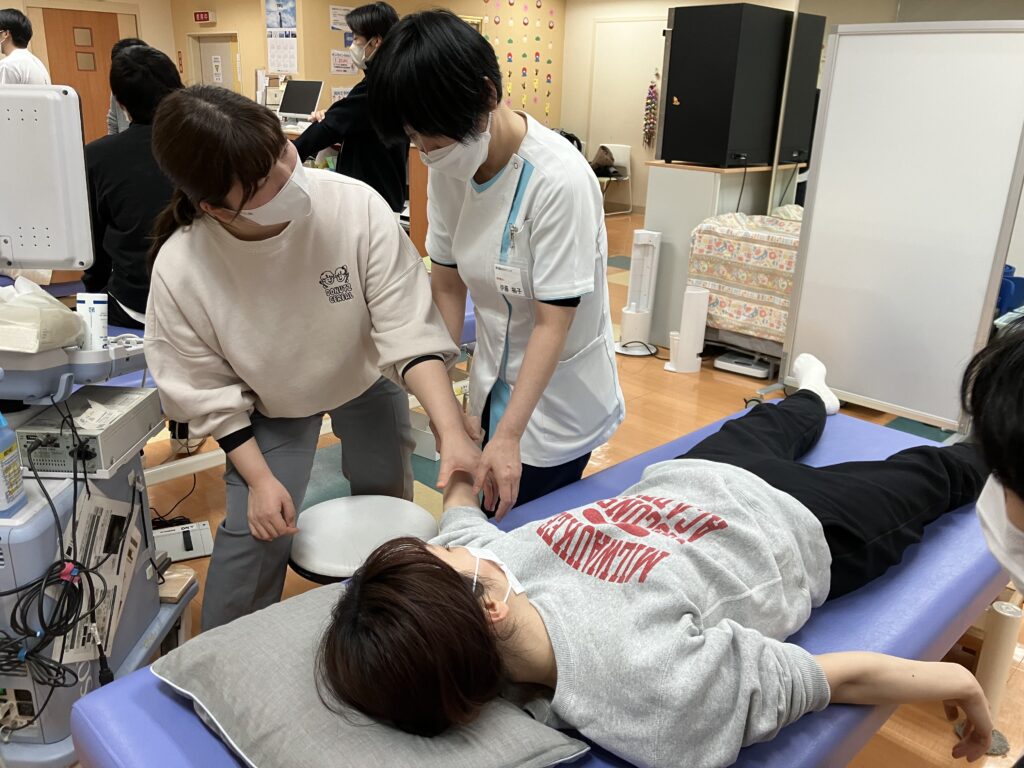

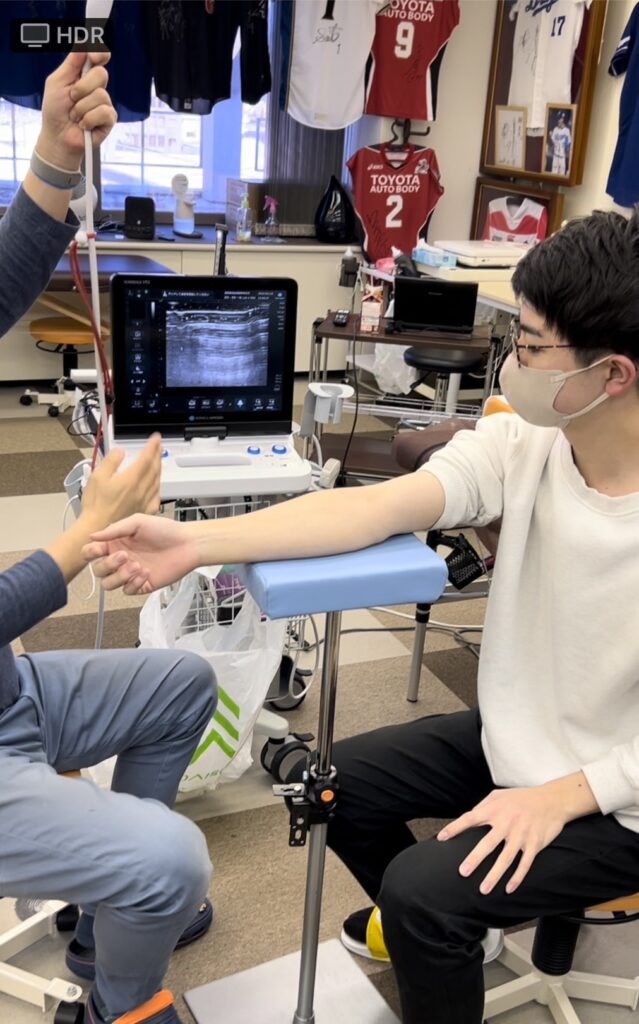

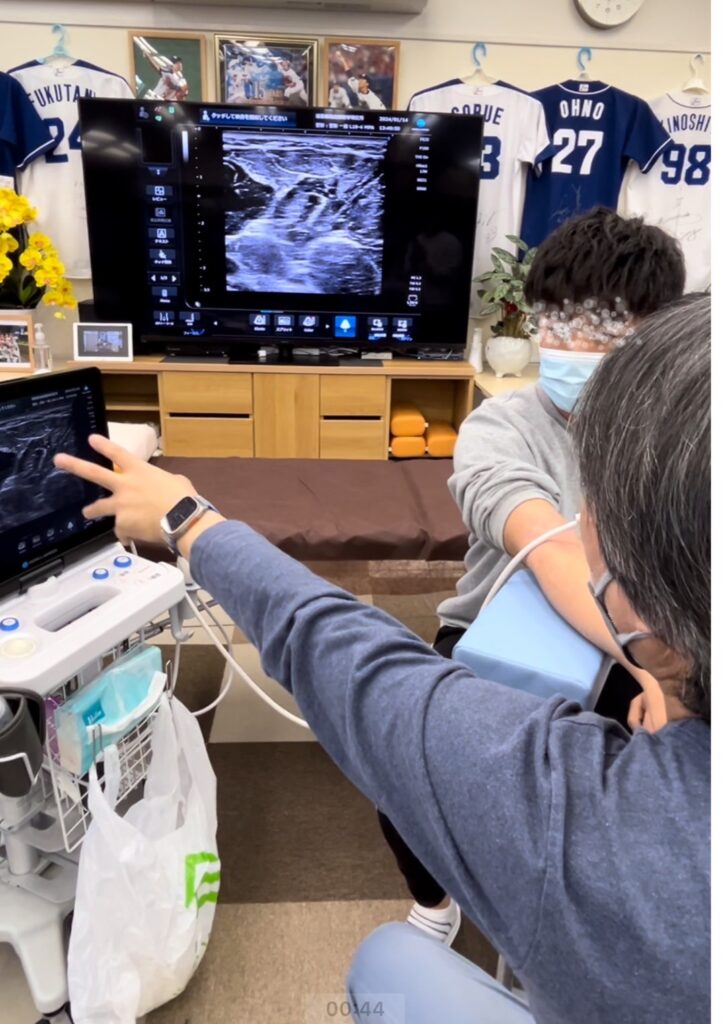

今回はいわゆる“テニス肘”と呼ばれる肘関節外側の痛みに関する講義に始まり、運動器エコーを使用しながら肘関節や前腕周辺組織の解剖の確認をグループに分かれて行いました。

日頃なかなか細かく触診や評価をする機会がない方もいらっしゃいましたが、エコーも駆使しながらしっかりとアプローチをすることで変化を実感されたのではないかと思います!

今後の地域合同勉強会の日程は2月2日(金)、2月16日(金)です。テーマは『運動器疾患の画像の診方』です。

ご興味のある方は当院のアドレス【tsutsuiseikei0101@gmail.com】までご連絡ください(^^)

まだまだ参加者募集中です!お待ちしております!

多々良大輔先生 腰痛セミナー開催!

2024.01.28

こんにちは、理学療法士の椿です!

先週は下関も雪が降り風も強かったので本当に寒かったですね。平日だったこともあり皆様は通勤、通学等大丈夫だったでしょうか。

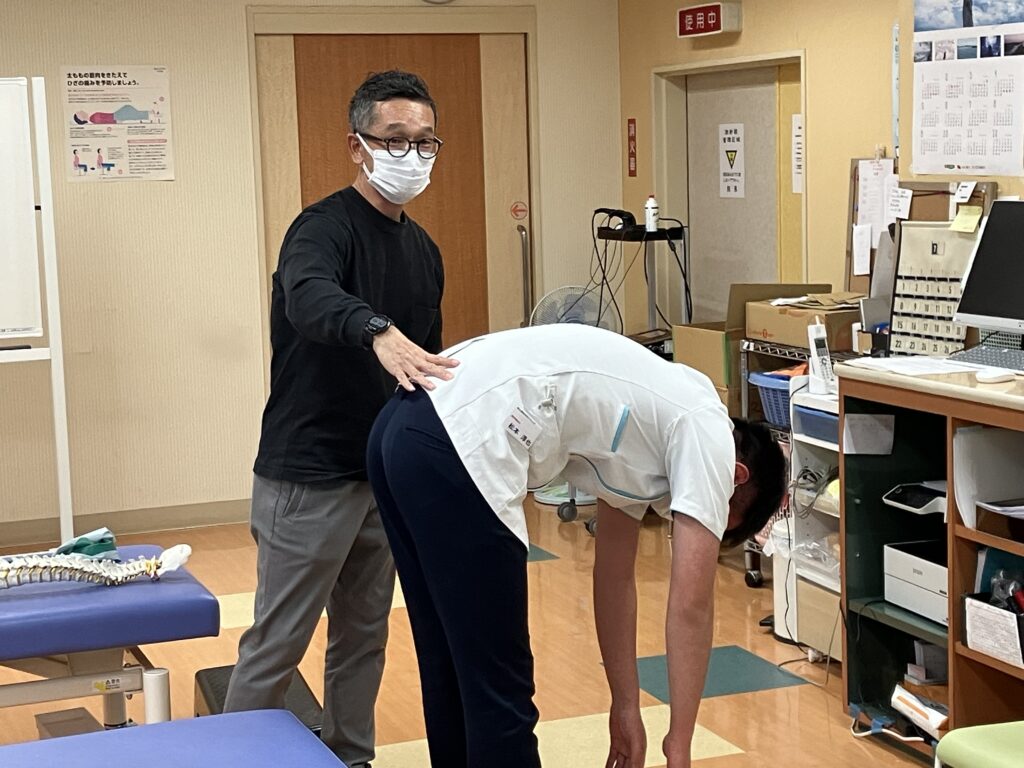

さて、当院では1月27日にSwitch Physio 代表の多々良大輔先生をお招きしセミナーを開催しました。多々良先生には3回シリーズでのセミナーをお願いしており、今回が第2回目でテーマは『腰痛を診る~屈曲時腰痛~』でした。

屈曲(腰を曲げる)動作は床の物を拾ったり、靴下や靴を履くなど日常生活でも繰り返される動作だと思います。その動作の中でも、曲げる時に腰に痛みが出る場合や曲げたところから戻る時に痛みが出る場合などその人によって腰痛の出方は様々です。

講義の中で、その腰痛の出るタイミングで何が問題となっているのか、何が原因なのかをわかりやすく教えていただきました。また、実技では実際に腰を曲げる動作をペアになって診ていき、どこが痛いのかだけでなく、腰椎、骨盤、股関節の動きやすさや左右差、動くタイミングなどを評価していきました。改めて、この触診による評価と前回、今回と講義で学んできた知識を統合させながら推論していくことが腰痛治療には必ず必要であると感じました。

さらに、セミナーの最後には1単位(20分)の治療時間の使い方について多々良先生のお考えを知ることができました。私たち理学療法士は、20分という短い治療時間でも来院していただいている患者様に可能な限り治療の効果とご自宅でのエクササイズなどをお伝えします。そのためにも、私たちは知識や触診スキルを身につけることはもちろんですが、さらに、患者様との目標の共有や患者様自身にどう腰痛を管理していただくかを明確にお伝えすることも私たち理学療法士がやるべきことであると痛感いたしました。

次回、第3回目は2月を予定しております。今回の内容をしっかりと復習し、腰痛に悩んでおられる患者様のために少しでもお力になれるよう精進してまいります。

最後になりますが、今回セミナーに参加してくださった受講生の方々、丁寧にわかりやすくご教授いただいた多々良先生、本当にありがとうございました!

リーダーとしてのベストな行動 MBS4

2024.01.27

こんにちは、先日6度寝を達成した院長の筒井です。ただただ浅い眠りを続けた1時間でした、、そんな日もあります。うんうん。

さて、1/24-26は休診にさせて頂き、東京で絆徳(ばんとく)の経営セミナーをスタッフと受講してきました。3日間朝9時から夜の9時まで、みーーーっちり学んできました。

今回の内容はタイトルでもあるようにリーダーとしての考えや行動、あり方を学ぶ内容でした。座学や、違う会社の方たちとの話し合い、実際に体を動かしての体験学習もあり、大変大きな学びになりました。

また深く深く自分を見つめなおし、本当にどうありたいのか、どうなっていきたいのかを考える貴重な時間となりました。

セミナーの中ででてきた言葉で、私の1番好きな言葉

『すべての出来事はギフトである』

リーダーとしてすべての出来事に感謝し、常に前向きで、縁ある人を豊かな人生に導いていける志の高い人でありたいと思います。

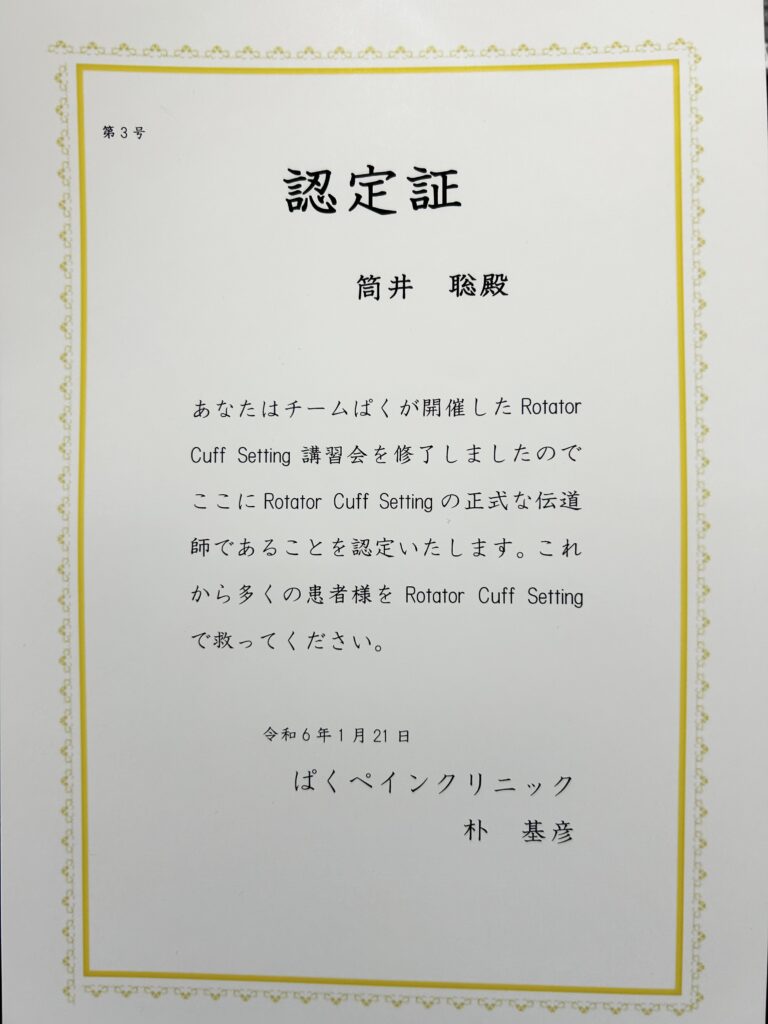

ぱくペインクリニックにてRotator Cuff Setting研修

2024.01.22

こんにちは、今年の抱負はダイエットをする!の実現を目指して常に運動し、どこかしらに筋肉痛をかかえながら毎日を過ごしている院長の筒井です。ときどき動きが変になっています(笑)

1月も20日を過ぎました。今年の抱負を掲げ、それに向かって毎日を過ごせていますでしょうか?私は先に書きました通り、ダイエット(73kg⇒68kg)を抱負にしています。

目標・抱負は立てたけど、続けられないという方も多いのではないでしょうか。そんなときはその目標が本当に達成したいことに続いているのか、なぜその目標を達成しないといけないのか、つまり目的をしっかりと考えてみることが大切です。

私は目標はダイエットですが、その目的は家族を守っていくためには自分が健康であること、クリニックを支え、患者様・スタッフを守るために自分が健康であることが目的にあり、それを達成するための1つの目標としてダイエットをおいているため、毎日ランニングなどを継続していけています。(更に下関海峡マラソン完走も目指しています!)

大事なことは本当に叶えたい目的があり、そのための目標を設定することです。一つ参考になれば幸いです。

さて、今回は1/21に兵庫県にある『ぱくペインクリニック』にRotator Cuff Settingという内容のセミナーを受講してきました。

多くの学会で発表もされていて、有名な朴先生から直接講義、実技演習をご教授頂けるということでとてもワクワクしながら行ってきました。

内容は朴先生が多くの研究を行い、知り得たものを、実際の臨床に活かせる実技にまで落とし込まれていて、とても勉強になりました。

この技術を体得し、患者様に提供出来れば、今までよりも治療効果をあげられるものであり、スタッフと共有して現場に活かしていこうと思います!

知識や技術も大事ですが、朴先生の今までの常識にとらわれず、まだ何か出来ることがあるのではないか、患者様のために良い治療を提供したいという探求心と熱意を肌で感じることが出来、私自身も医師としてまだまだ、常に学び続けようと再認識できた研修でした。

最後に余談ですが、ランニングも10kmを走れるようになりました!3月に福岡であるハーフマラソンまでに21km問題なく走れる体づくりを続けていこうと思います。

『初学者のためのエコーセミナー』に参加!!

2024.01.20

こんにちは!理学療法士の伊藤(裕)です。

さて、1/14(日)に当院理学療法士2名で『初学者のためのエコーセミナー』に参加する為、岐阜県にある「運動器機能解剖学研究所」へ行ってきました。

(年明けに別セミナーで椿理学療法士が行った研究所です♪)

講師は岸田敏嗣先生でした。

人生初のエコーセミナー!人生初の岐阜県!

しかも少人数制のため、とても緊張しましたが、実技が始まるとただ骨と筋の走行の3D構造を思い出しながら、エコーを握っていました。

超音波エコーは、当院の運動器リハビリでも治療時に多く活用しております。正しい使い方の基礎から病態の把握に役立つ応用まで、しっかりと教えていただけました!

余談ですが、

私の今回の目標は、肩関節筋(小円筋)・股関節筋(大腿直筋)を正確に綺麗にエコー描出させることでした!多くの筋肉を描出するなかでこの2つの筋肉は確実に!と思い、臨みました。どちらも肩の痛みや腰痛で悩まれている患者様の治療時に触診する大事な筋肉です。難しかったですが、丁寧にご指導頂きなんとか…!嬉しかったです(^^)♪

面白さも難しさも学べた1日となりました。

今後もスキルを磨き、患者様に貢献できるよう自分自身もっと成長していきたいと思っております!

第16回地域合同勉強会

2024.01.14

こんにちは、理学療法士の椿です!

先日、第16回地域合同勉強会が当院でありました。院内外から13名のセラピストが参加しました。

今回のテーマは『肘・前腕の評価と治療 パート1』で、講師は当院理学療法士の伊藤が担当しました。

肘関節、前腕は家事動作や仕事、スポーツなど肘や手首をよく使う活動で痛めやすい部位です。今回は肘関節の治療に必要な骨と靭帯の触診を中心に、エコーを使用しながらの治療など明日からの臨床に役立つ実技を学ぶことが出来ました。

伊藤理学療法士ありがとうございました!

次回の地域合同勉強会の日程は1月30日(火)、18時30分〜です。テーマは「肘・前腕の評価と治療 パート2」です。

ご興味のある方は当院のアドレス【tsutsuiseikei0101@gmail.com】までご連絡ください(^^)

まだまだ参加者募集中です!地域の患者様のために一緒に勉強しましょう!

今年初の研究所!

2024.01.10

こんにちは、理学療法士の椿です!

いよいよ2024年もスタートしましたね。今年も新しい出会いへの感謝と新しいチャレンジの実行を目標に尽力してまいります。

さて、1月6日〜7日の2日間、セミナー参加のため岐阜県にあります運動器機能解剖学研究所に行ってきました。

今年初の岐阜です!信長像です!(^^)

今回のセミナーのテーマは『超音波と手で挑む運動器障害〜上肢編・下肢編〜』で、講師は林典雄先生でした。

今回のテーマは研究所でも数回しかなく、これまでの講義や実技がブラッシュアップされ、さらに新たな実技もありました。林先生のセミナーは解剖学、機能解剖、生理学それに触診がベースでありますが、毎回知識の深さ、スキルの高さや発想に驚かされます。しかし、先生は優しく、時に厳しく私たち受講生が出来るようになるまで指導してくださりました。

冒頭の講義の中で、「私たちはAIに知識量では勝てないが、創造力やスキルでは勝負できる。0を1にするのは人間である」という先生の言葉がありました。患者様の痛みの改善のために何ができるのかを常に考え、スキルを磨き続けることの大切さを改めて認識させられました。新年から身が引き締まり、いいスタートが切れたなと思います。講師の林先生をはじめ、アシスタントの岸田先生、西嶋先生、ともに学んだ受講生のみなさんに感謝です。ありがとうございました!

今年も筒井整形外科クリニックは患者様により良い医療を提供できるよう日々精進してまいります。

本年もどうぞよろしくお願いいたします!