ブログ記事一覧Blog

第7回地域合同勉強会

2023.08.05

こんにちは!4月より入職しました、理学療法士の野間です。この度、初めてブログを書かせて頂きます。

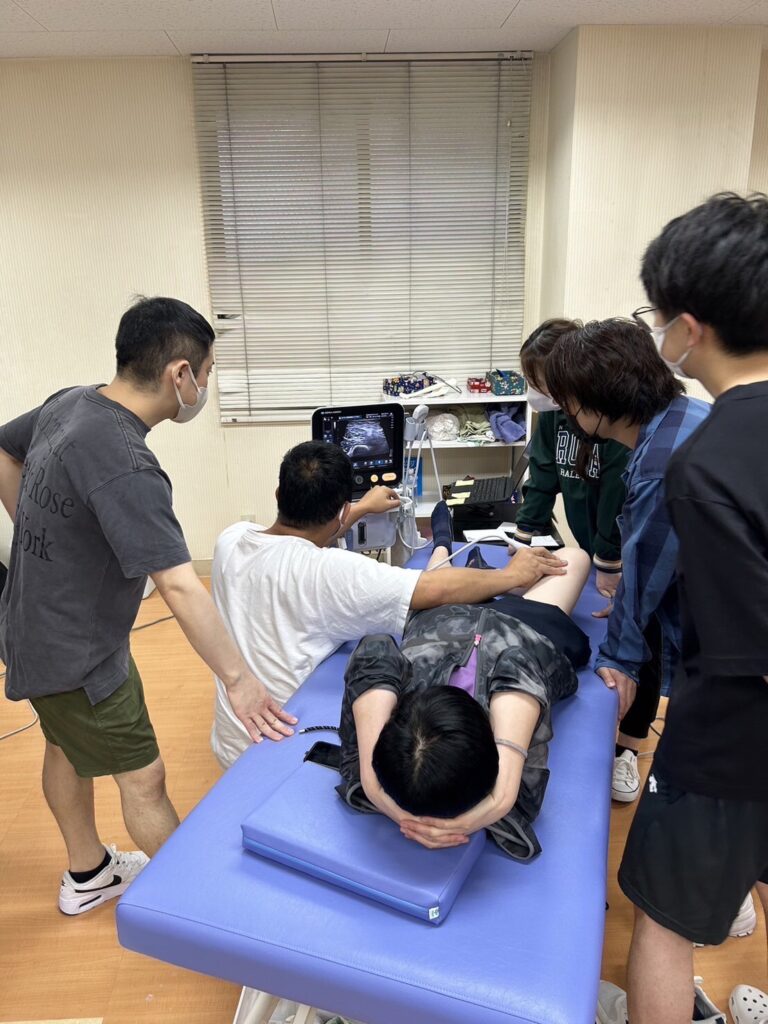

昨日の8月4日金曜日に第7回目の地域合同勉強会がありました。今回のテーマは「肩関節の触診とエコーPERT1」で、講師は当院理学療法士の松本が担当しました。

「肩を上げると痛い」「腕を後ろに回すと肩が痛い」と言った症状がある方は多いのではないでしょうか?このような症状を改善するためには触診技術は欠かせません。

そこで今回は、肩関節の中でも肩甲上腕関節と言われる肩甲骨と上腕骨からなる関節について、触診やエコーを使った治療技術について数多く学びました!

触診した指標を体の上からペンで書き、エコーで確認することで、自分が触診した感覚をエコーで答え合わせをすることができました。そうすることで触診技術が向上し、治療にとても役立ちます。

外部のセミナーで知り得た治療技術をエコーを使いながら行うことで、筋肉や骨の動きを頭の中でイメージして治療内容を覚えることができました!今後の治療にとても役立つ内容で勉強になりました。

今回参加された先生方、講師の松本先生、どうもありがとうございました。

次回は8月31日(木曜日)の18時30分より「肩関節の触診とエコーPERT2」をテーマに当院で開催する予定です。参加者募集中ですので、参加希望の方は【tsutsuiseikei0101@gmail.com】までご連絡ください。スタッフ一同、お待ちしております!

腰背部機能障害に対するアプローチセミナー

2023.07.31

こんにちは。理学療法士の伊藤です。

私は今回大阪にて開催された「高齢者に多い腰背部機能障害に対するアプローチ」というセミナーに参加してきました。講師は整形外科リハビリテーション学会の理事も務められている赤羽根良和先生でした。

前日の土曜日にオンラインにて座学があり、日曜日に実技セミナーという流れで、頭の中がぱんぱんになる充実した週末でした!

座学では腰背部疾患で多い圧迫骨折、脊柱管狭窄症と、サルコペニアを中心に学びました。術前リハのお話も少しあり、自分が今まで意識していた介入部分とまた違った視点がいくつも増えました。

実技に関しては主に胸郭の動きについて学んできました。腰背部痛のある方は腰椎の上に位置する胸椎・胸郭の可動性が低下しており、胸椎後弯といって丸くなっていることが多いです。そのため腰が代償的に反ったりし、腰痛を発症しやすくなります。実技自体はとても特殊なテクニックを使うわけではありませんが、狙った筋肉や骨をしっかり捉えられていないと効果は出ないのでまだまだ練習が必要だと感じます。

胸郭の柔軟性を出すことは体幹の筋肉を使うためにも重要なので、学んだ実技をしっかり練習したいと思います!

第6回地域合同勉強会

2023.07.29

こんにちわ、理学療法士の岡崎です。

昨日第6回地域合同勉強会がありました。今回のテーマは「膝関節の触診とエコーpart2」で講師は当院理学療法士の椿が担当しました。

前回に引き続き、膝関節痛に対するエコーを用いた評価や触診、治療を学ぶことが出来ました。変形性膝関節症に多い、下腿の過外旋に対するテーピングや膝関節痛の中でも多いとされる膝蓋下脂肪体への評価やエコー描写、治療など臨床ですぐにでも実践出来る内容でした。

楽しくディスカッションしながら活気のある勉強会でした!参加頂いた先生方、椿先生ありがとうございました!

次回の地域合同勉強会は8月4日(金)の18時30分より「肩関節の触診とエコー」をテーマに筒井整形外科クリニックで開催予定です。参加者募集中ですので、参加希望の方は当院メールアドレス〔tsutsuiseikei0101@gmail.com〕までご連絡頂けたらと思います!スタッフ一同お待ちしております。

第5回地域合同勉強会

2023.07.18

こんにちわ、4月より入職した理学療法士の岡崎です。

この度、初めてブログを書かせて頂きます。先日第5回地域合同勉強会がありました。今回のテーマは「膝関節の触診とエコー」で講師は当院理学療法士の椿が担当しました。

「歩く、走るときに膝が痛い」「階段昇降時の膝が痛い」「しゃがむのがつらい」など日常生活やスポーツなど膝痛で悩んでいる方は多いのではないでしょうか?今回は変形性膝関節症を中心に膝内側の痛みに対しての座学、エコーを用いた触診や評価、治療について丁寧に教えて頂きました。

次回は、7月28日(金曜)の18時30分より「膝関節の触診とエコーpart2」をテーマに筒井整形外科クリニックで開催予定です。参加者募集中ですので、参加希望の方は当院のメールアドレス〔tsutsuiseikei0101@gmail.com〕までご連絡を頂けたらと思います!スタッフ一同お待ちしております!

日本整形外科超音波学会

2023.07.10

こんにちは、院長の筒井です。

8月5日-9日まで休診にさせて頂き、前半の7月5日-7日は絆徳の経営セミナーを学び、後半の7月8日-9日は東京で第34回日本整形外科超音波学会に参加してきました。

5日間、私と一緒に学び続けてくれるスタッフにとても感動し、やる気のあるスタッフに負けないように常に学び成長し続ける姿を見せていかなければと意思を固めました!

さて、今回の超音波学会でも本当に多くの学びや、経験をさせて頂きました。痛み診療の最前線を走られる先生方がどのような気持ちで、どのような治療をしているかを拝聴できましたし、ハンズオンセミナーでは今まで以上に超音波の技術や治療方法を学ぶことが出来ました。

尊敬する先生の講演で、好きな言葉ですということで、松下幸之助さんの言葉を引用されていました。

『失敗することを恐れるよりも、真剣でないことを恐れたい』

・・・とても響きました。

私も自分に保身をかけることはやめて、何事も真剣に取り組んでいこうと思いました。

5日間一緒に学んだスタッフと飲み会です。

学ぶことが多すぎて大変でしたが、一人ではなく一緒だったからこそ本当に有意義な時間になりました。

この学びや経験はすべて患者様のために還元していこうと思います!!

絆徳の経営を学ぶ!!

2023.07.06

こんにちは、院長の筒井です。

当院へ通院中の患者様には大変ご迷惑をおかけしていますが、7月5日から8日まで臨時休診にさせて頂いています。

休診の理由は7月5日-7日までは絆徳経営を学ぶセミナーの受講、7月8日-9日は日本整形外科超音波学会に参加するためで、セミナーと学会の日程が連続してしまったため長期休診となってしまいました。

上の写真は本日絆徳経営セミナー2日目のもので、スタッフと共にオンラインで学びました。笑っていますが、3日間とも朝9時から19時までセミナーがあり、頭から煙が出るくらい新しい学びがあり、へとへとになります。知らないことばかりですが、マーケティングの本質を学べますし、一緒に参加してくれたスタッフも楽しく積極的に学んでくれるため、院長としてこんなに頼もしく嬉しいことはありません。

マーケティングについてですが、医療にそのようなものが必要なのかと私は思っていましたが、尊敬する先生から勧められてこの度受講しましたが、本当に参加してよかったと思います。

経営やマーケティングと聞くと、なんだか稼ぐ、儲かるためのようなイメージがありましたが、この絆徳経営セミナーでのマーケティングの意味は相手に良いことをすることによって(徳)、ずっと一緒にいられる関係性(絆)をつくること、常に相手がどんな人で、何を求めているのかを考え、より良い未来にリードしてあげること、それが絆徳のマーケティングだ、という内容です。相手が幸せになって、結果自分たちも幸せになっていく経営の仕方を学べます。

私の経営理念でもある「全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、地域患者の幸福に貢献する」とも一致するため尚更共感しました。

3日間丸々使ってこの内容を深く深く学ぶので、到底このブログだけで伝えられるものではないですが、この絆徳哲学をもって、クリニックに関わる全ての人を幸福にしていけたら、いえ、幸福にしていく!そのような覚悟を持てました。それも一人では無理ですが、同じ価値観を持って一緒に成長・学んでくれるスタッフがいるからであり、そのようなスタッフと共に働ける私は本当に幸せ者だと思いました。

常に学び続け、成長し続け、どこよりも良い医療を提供できるクリニックを目指していこうと思います。

明日はセミナー3日目!頑張るぞーーーー!!

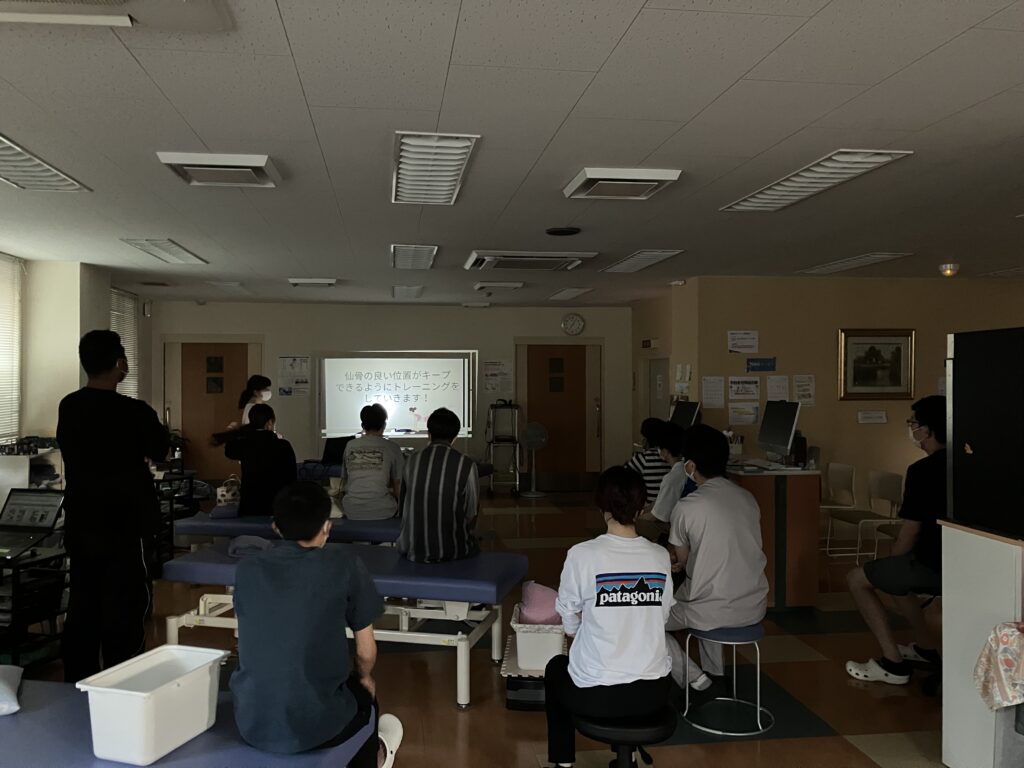

第4回地域合同勉強会

2023.06.24

こんにちは、理学療法士の椿です。

昨日第4回目の地域合同勉強会がありました。テーマは「仙腸関節の評価と治療 PART2」で、講師は当院理学療法士の伊藤が担当しました。前回の講義や実技に引き続いて、仙腸関節についての検査や治療方法について実技を中心に学ぶことができました。

本当に体幹筋が働いているのかをエコーを使用しながら確認しました。

参加者でディスカッションしながら楽しく学ぶことができました。

次回の地域合同勉強会の日程は7月14日(金)、テーマは「膝関節の評価と治療」です。

興味のある方は当院のアドレスtsutsuiseikei0101@gmail.comまでご連絡ください。

まだまだ参加者募集中です!地域の患者様のために一緒に勉強しましょう!

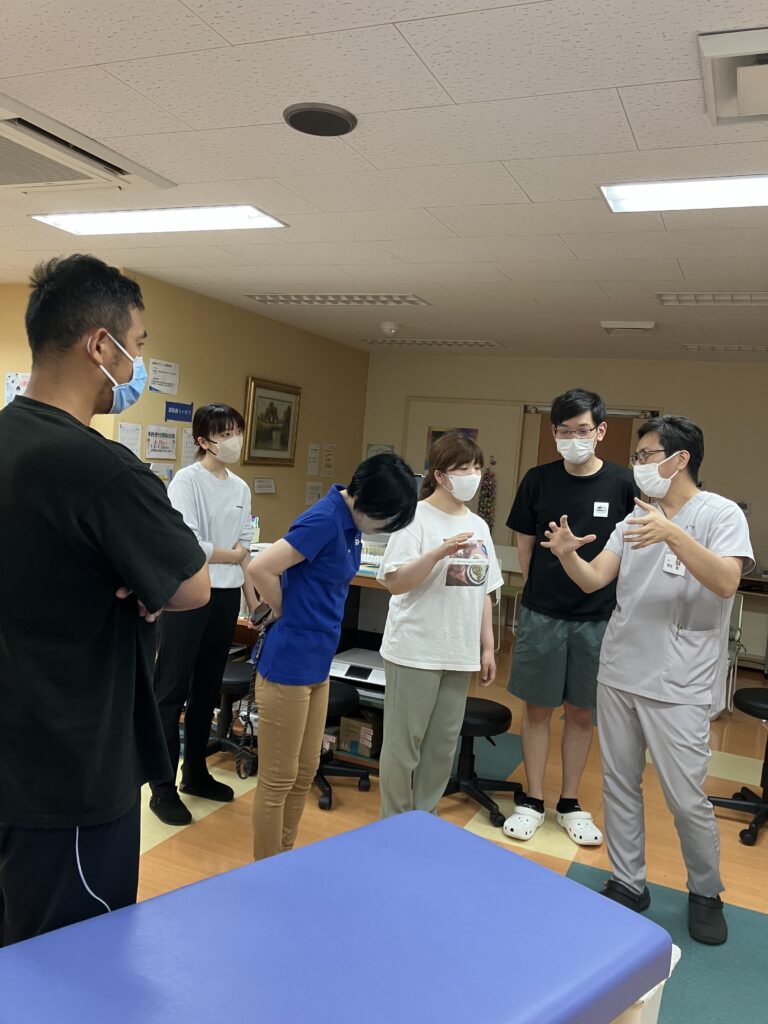

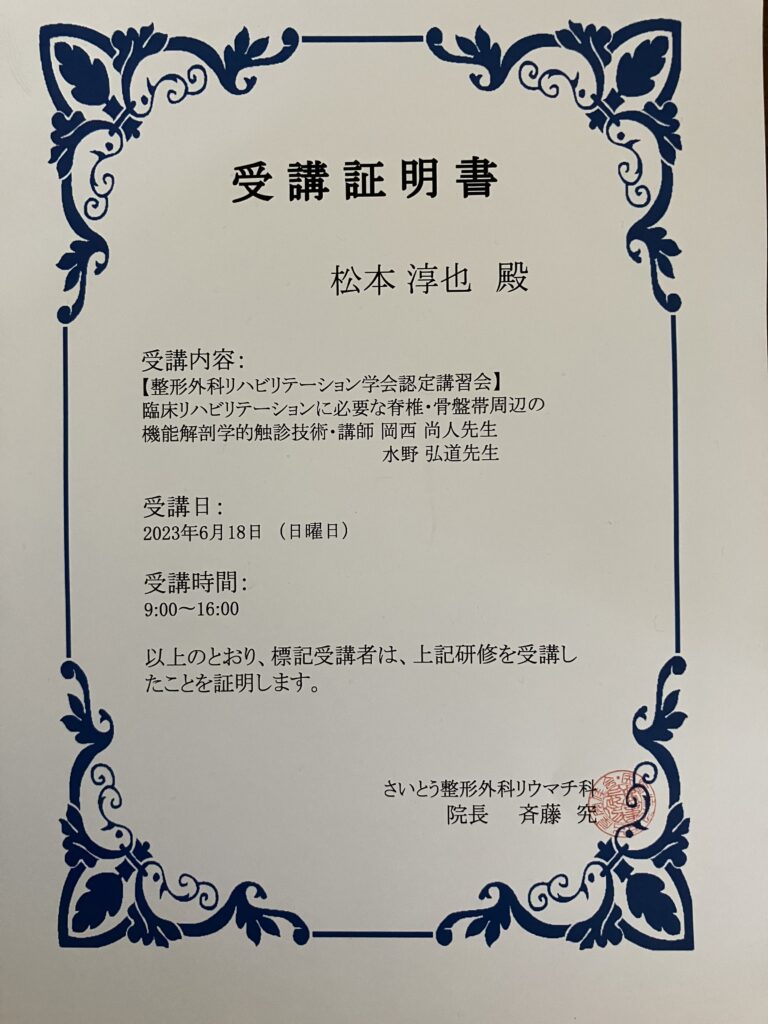

脊椎・骨盤帯触診セミナー

2023.06.23

梅雨時期で暑い日々が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

この度3回目の触診技術セミナーとなりますが、名古屋のさいとう整形外科リウマチ科にて脊椎骨盤帯の触診技術セミナーに参加させていただきました。

講師は神山卓也先生と水野弘道先生でした。

骨盤帯の触診には特に骨の解剖のイメージが必要で、股関節と連結している為、深い場所までの確かな触診技術が必要であることを実感しました。

また、頚椎は神経なども豊富である為、わずかな力で触れて筋を選択的に収縮させ、隣接する筋との判別などを行うなど、的確に触診をする難しさを感じました。

「何が痛いのか」を明確にすることで、より良い理学療法が患者様へ提供できると思います。しかし、組織によっては、触診する場所が僅かにズレでも、別の組織と見誤ってしまう可能性があるので非常に難しいところだと思います。

ですが、これまでの講習会で学んだことを復習し、スタッフ間で勉強し、全員が正しく触診出来て患者様へより良いサポートができるように、取り組んでまいります。

今後とも宜しくお願い致します。

腰部痛セミナー

2023.06.20

こんにちは、理学療法士の重中です。

梅雨ですがあまり雨が降らず暑い日が続きますね。熱中症には注意が必要です。

さて今回は6月17日に京都で開催された腰部痛の研修に当院の理学療法士と2人で参加させていただきました。

講師はいつもブログで登場していただいている林典雄先生です。テーマは『腰部における関節機能解剖学的臨床評価と運動療法の考え方と実際』でした。先生は研究にも力を入れられており、今後発表予定の内容も混ざった目から鱗の内容でした。

研修内容は腰の解剖学知識(骨の位置や筋肉の位置)から確認し、実際に痛みの場所を評価する技術や痛みを減らしていく技術を学ばせていただきました。より詳細に痛みの部分を特定することでアプローチしやすくなることを強く実感することができました。来院される患者様の中でも腰部痛を訴えられる方は多いです。1回20分間の中で少しでも楽になって帰っていただけることが大事だと考えています。そのためにも林先生から学ばせていただいた技術を早く身にできるように練習したいと思います。

第2回 医経統合実践塾

2023.06.19

こんにちは、院長の筒井です。

6/18(日)にスタッフと共に第2回医経統合実践塾に参加してきました。

根本さんからの他病院の実践事例についての紹介、『教育』についてなど様々な話しがありました。

『当院で働くスタッフにはこうなって欲しい』という教育観を伝え続けることが大事であり、例え自院を辞めることになり、他の場所で働くことになったとしても、そのスタッフが一流に働けるように育てること、という話はとても響きました。クリニックのためでもありますが、そのスタッフの将来のためにも教育は必要であり、院長である私はその役目を担っているのだと認識しました。

上の写真はゲスト講師である、『まつもと整形外科』院長の松本先生とクリニックマネージャーの大西さんとの集合写真です。以前ブログにも掲載させて頂きましたが、クリニック見学をさせて頂いた先生とスタッフ様からの今回の講演でした。クリニック成長までの軌跡や組織づくりを話して頂き、成長するクリニックにはそれだけ努力と工夫と、院長の志の高さ、それに共感するスタッフの力などが必要なのだなと改めて実感しました。いつもまつもと整形外科様には良い刺激をいただいており、このような刺激を当院の成長にもつなげていけるように頑張ろうと思います。

スタッフと共に参加するセミナーは感動体験を共有出来て、親睦を深めるいい機会だなと感じます。今後も続けていければと思います。